毕业季,年轻人收藏的“破烂儿”里有什么

网友“丸子呗”在社交平台发布的“泡面盖子”收藏。

正如青年学者王小伟所写:“我的体会是,一个人的一生,似乎就是他/她用过的、正在使用的和从未使用但业已拥有的东西构成的。”随着时间的推移,一件物品有自己的生命周期,用途随年限的增长而变化。到最后,它将会作为我们个人历史的物理标记,储存着大量不为外人所知的生命信号。

构成人生的不只过去,还有未来。

那些废品、“破烂儿”,也不仅仅只满载历史和记忆,对于未来,它们是锚点一样的存在。

把博物馆、美术馆的海报贴在房间里或者裁成小画,满满贴完一大本笔记本;旅行带回最棒的纪念品是各地的明信片和信封;收集杯套也可以总结出一种杯套美学。不少年轻人把日常的美感和诗意一点点收集起来,藏进自己的“废品堆”。

抵抗这种行为的观念也火过。日本作家山下英子著有《断舍离》,这本书在中国出版后,“断舍离”的生活方式一度流行。在书的开篇,作者写过这样一句话:“放手一个无用之物,就腾出一点空间。处理一件多余之物,就减少一份负担。减少一次浪费,就恢复一分精气神。然后,翻开人生新篇章。”在这种观念下,物,是物欲,是执念,是对我们轻盈人生的阻碍。

倒推二三十年,人们对物品格外珍惜。结婚时搬进家里的“三大件”会成为家人一样的存在。由于物资匮乏,人们格外需要,格外珍惜。

处在工业文明时代,形形色色的物品铺天盖地向我们涌来,“断舍离”是人们对于塞满货架的商品做出的无能为力的消极抵抗。我们期望,不买那些不需要的,舍弃那些无用的,最大程度上切断与物的联系,从而实现身心自由。

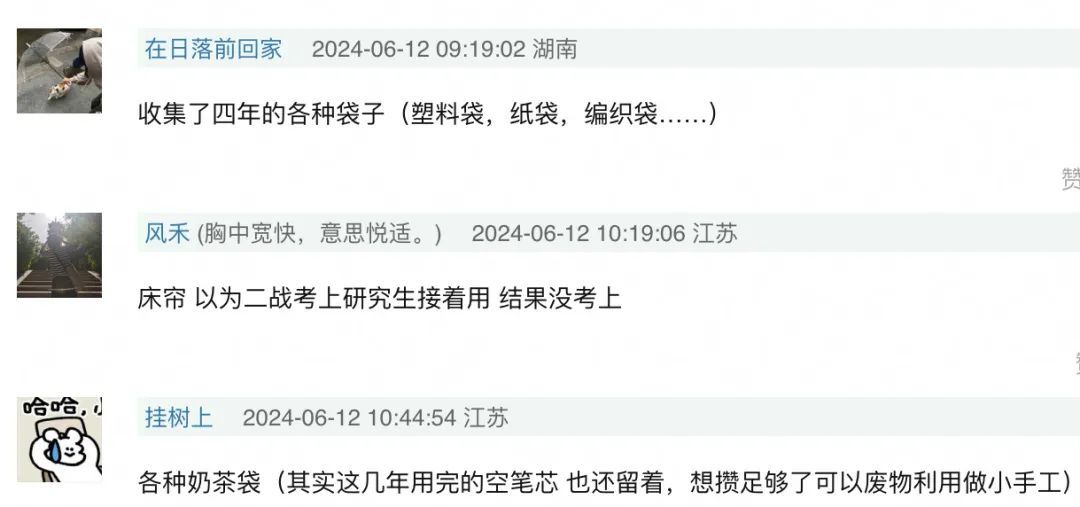

年轻的“收藏艺术家”自愿“为物所累”。在物资丰富的当下,他们赋予同质的工业品私人化的特征。看似被消费主义裹挟的行为,恰恰是反消费主义的。他们知道自己要什么——充满喜怒哀乐的真实生活,拥挤温暖的精神世界。

人类学家项飙说,所有宏大的东西都是在具体的过程当中叠加出来的。在不确定的时代,那些“破烂儿”的收藏家们,用日常生活中的小碎片,堆出自我和生活具体的样貌——那是他们宝贵的精神角落。