中国技术人员拿不到签证耽误“印度制造”,印官员承认:避不开中国这个世界工厂

【文/观察者网 杨蓉】印度“严卡”对中国公民发放赴印签证的弊端越来越多浮现,似乎是莫迪政府难以承受之重。

“莫迪打造制造业强国的雄心,遭遇与北京外交关系恶化的挑战”,英国《金融时报》6月27日报道说,过去几年间,数千名中国工程师和技术人员被印度政府拒签,导致不少印度工厂的扩张乃至运营都受影响。

在报道看来,这一原本剑指中国的政策,相反却搞乱了总理莫迪让印度从所谓“中国加一”策略中受惠的算盘。有行业团体表示,过去4年对华关系紧张已令印度流失10万工作岗位,并蒙受近300亿美元损失。

“最严格”签证限制

《金融时报》说,执政十年以来,莫迪一直倡导“印度制造”,旨在为国内创造就业机会和促进出口,并已经成功吸引到电子制造等各行业的跨国公司,包括部分从中国转移出来的外资入印。然而,印度近几年的对华消极政策,却也成为了印度成为所谓“中国加一”国家路上的障碍。

报道指出,2020年之后,以新冠疫情暴发和中印边境冲突为理由,印度对中国企业实施了“亚洲最严格的限制措施”,包括严格限制对华签证发放和中国投资。

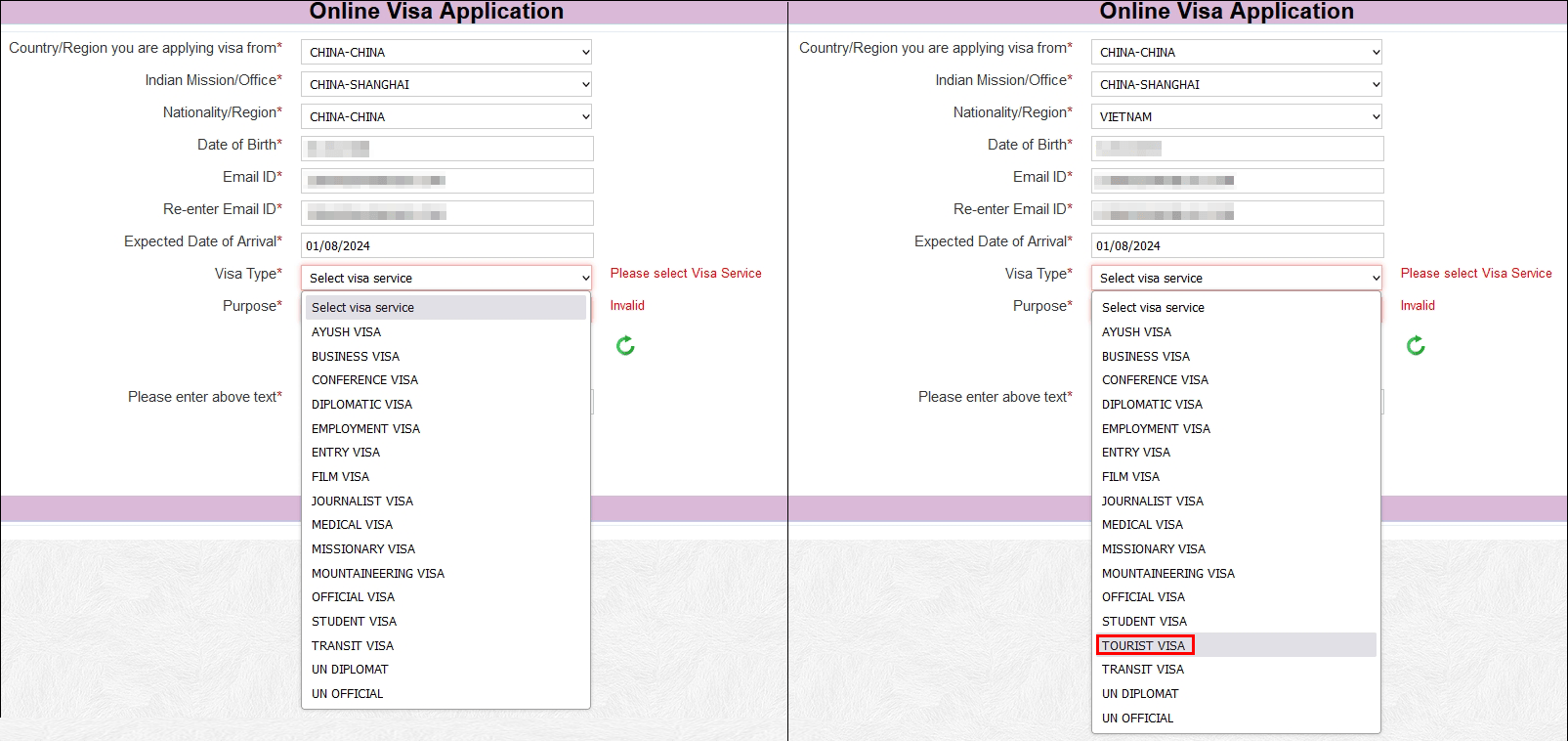

观察者网查询印度政府相关网站发现,印度时至今日尚未恢复对中国内地及港澳居民旅游签证的发放。从过往报道来看,申请商务、留学和工作等用途签证也相当困难。包括记者、留学生在内中国人员的签证续签申请被拒,目前中印两国间已无常驻记者,在印留学生数量也越来越少。

2023年5月8日,印度大诺伊达,一名工人在海尔电器印度工厂进行焊接(彭博社)

“我们正在推迟生产。”印度出口组织联合会(FIEO)总干事阿贾伊·萨海(Ajay Sahai)表示,部分印度工厂建成后产能却被闲置,原因就是没有技术人员对进口设备进行调试,而这已经影响了工厂出单。“如果不发放签证,印度公司就无法执行与中国出口商的合同。除非工厂投入使用,否则生产无法开始。”

报道说,印度纺织、皮革等“潜力巨大”的行业正因此受到损害。法丽达集团是印度最大的皮革制造公司之一,其董事长梅卡·拉费克·艾哈迈德(Mecca Rafeeque Ahmed)最近呼吁放宽对中国大陆技术人员的签证。

“台湾企业正在提高生产力并占领印度皮革和鞋类出口市场,而他们正是在大陆技术人员的帮助下做到这一点的。”艾哈迈德说,“大陆专业人士的生产力很高。他们可以帮你用我们生产100件产品的资源,生产150件产品。”

在这一背景下,印度工程出口促进会(EEPC)表示,其旗下的出口商正在尽可能让印度技术人员远程接受培训。不过,也有部分中国的设备供应商明确要求,只有中方员工才能进行设备调试。

还有印度制造商想到派遣印方专业人员前往中国接受培训,但这往往耗时较长。在此之前,印企依然离不开中方支持。此外,据全印度工业协会(AIAI)主席兼总裁维贾伊·卡兰特里(Vijay Kalantri)称,中方对印度进口商的签证申请通常批得比较快,但对印度制造商和政府官员提交的申请审批较慢。

“避不开”的世界工厂

目前,印度商业和工业部下属的工业与内贸促进局(DPIIT)和MeitY已经向印度外交部反映了业界的诉求。

《印度简报》20日说,根据印度政府新指定的“标准操作程序”(SOP),印度已经在向中方技术人员发放长达6个月的签证,建立起10天内审批商签申请的机制,被认为朝着简化关键外国技术人员的签证程序迈出了重要一步。

这项改变主要适用于参与印度“生产关联激励计划”(PLI)企业下中国技术人员的签证批准流程。《金融时报》26日引用一名印度政府官员的话报道称,当前PLI相关签证的积压已经“减少或几乎消失”。

“我们知道中国是世界工厂。”上述不愿透露姓名的印度政府官员说,“这是避不开的。”有印媒说,印度政府还正计划将类似的SOP推广到其他制造企业,印内政部正在最后确定这些程序,这些程序无需联邦内阁批准。

ICEA主席莫辛德罗将这看作“一线希望”。不过,早前也有在印中企负责人对国内媒体表示,过去一年,没有看到印度政府对中国公民签证政策的明显变化。这名负责人还说,在当前中印关系下,他并不相信印媒的此类报道。

不过,积压多年的签证限制问题对印度的负面影响早已显现。在《金融时报》看来,中国工程师和技术人员的“签证难”凸显了印度在推动自己成为所谓“中国加一”战略制造大国过程中遇到的瓶颈和潜在障碍。

最直观的是,《经济时报》15日指出,过去4年里,与中国日渐紧张的关系导致印度电子制造商损失了150亿美元,并造成超过10万个工作岗位流失。相关行业团体在向印度政府提交的材料中强调,新德里还因此错失了价值100亿美元的出口机会,并损失了20亿美元的附加值。

一名不愿透露姓名的印度电子制造业高管向该媒体透露,自2020年以来,随着地缘政治局势紧张以及印度政府对中企业务实施严格审查,许多公司停止了在印的进一步投资。由于担心遭到印度政府逮捕,许多中国人员也不愿前往印度。

《经济时报》举例称,一家大型中国制造商曾计划在印度建厂生产iPad,但最终还是决定在越南建厂,每年生产价值80亿至100亿美元的iPad。“如果需要50名中国工程师来印度帮忙建厂,只有大约10人愿意来。”该高管说。

从印媒报道来看,还有一些制造商已经被迫将生产转移到孟加拉国等没有此类限制的地区,来自中国的优质技术人员也更多前往越南和柬埔寨等国工作。

还有声音认为,如今中国智能手机品牌对参与印度PLI持谨慎态度,这导致印度错失大量商机。印企高管估计,如果中国企业没有被禁止参与该计划,印度本可以多创造至少50亿至70亿美元的出口收入。全球贸易研究倡议组织报告显示,2023-24财年,印度电子、电信和电气产品进口额飙升至898亿美元,其中44%来自中国内地,算上中国香港则进一步提升至56%。

“为了‘自力更生的印度’,让中国人进来吧。”《经济时报》17日以此为题指出,确保专业人才的进入将有助印度制造企业提高生产能力,并保持在全球市场上的竞争力。《印度简报》也强调,对印度工业来说,对中方人员的需求仍然至关重要。它敦促道:“虽然印度致力于为国内制造业营造有利环境,但它必须更加谨慎地处理复杂的国际关系。”

莫迪政府一直希望通过促进制造业发展为经济增长提供新动能并创造更多就业。然而,印度制造业一直以来都有全球占比过小、繁文缛节过多、缺乏技能劳工、效率低下、创新不足等问题。2023年,其制造业占GDP比重从2015年的16%降至13%左右,远低于莫迪政府25%的目标,该目标已被推迟三次到2025年实现。

事实上,作为“搬不离的近邻”,印度寻求远离中国既不经济、也不现实、更不可能。疫情前的2019年,中印间人员往来约106.74万人次,其中印度公民入境中国内地约86.96万人次,中国内地居民赴印度19.78万人次。

近年来中印贸易额逆势增长,也反映了两国发展的真实需求。据印方统计,在2023至2024财年,两国贸易额达1184亿美元。印度《今日商业》在去年12月的调查报告显示,超过一半的印度人在这一年买了“中国制造”的产品。有印度学者坦言,印中双边贸易“注定要增加”。